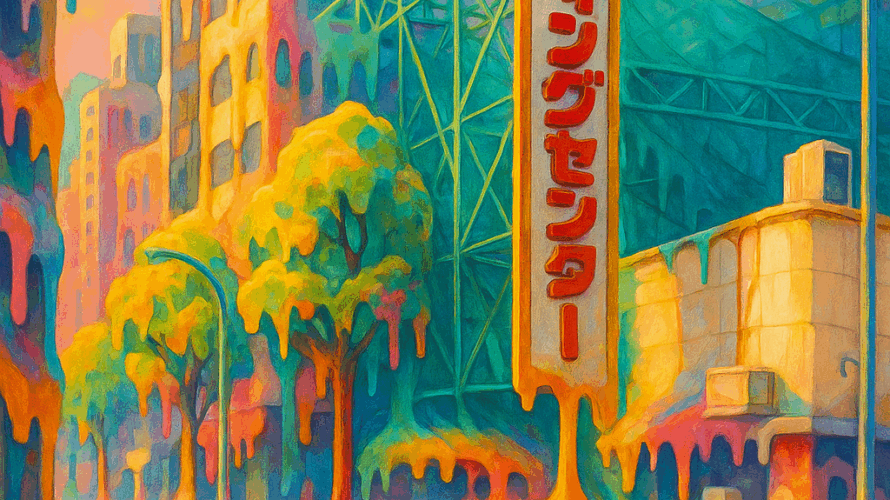

#49 「暑くて溶けそう」とバッティングセンター

炎天下。

気温は摂氏38度。

体感では、それにさらに+5度はある。

コンクリートに座り込んだスズメが口を開け、まるで人間のように無言で「タヒにたい」と言っている。

その暑さの中、なぜか俺はバッティングセンターにいた。

バッティングセンター。

屋外。

屋根があるとはいえ、空気の対流がタヒんでいる。

人工の風すらなく、機械音と鉄の匂いだけが湿気に混じって漂う。

そこに、軽快に放たれる白球の破裂音が、やけに残酷に響いていた。

スイングを一振り。

汗が滴り、バットがすべってボールにかすりもしない。

もう一振り。

気力だけで立っている足元がよろける。

五球目、当たった。

打球音がこだまする。

虚しい。

打っても何も変わらない。何かが解決するわけでもない。

だがそれでも俺は、打ちたかった。

なぜか?

合理的には説明できない。

ただ、現代の都市において、人間が機械に向かって物理的に殴りかかれる数少ない合法的な行為が「バッティング」なのだ。

打つ。反撃。反抗。

自動的に吐き出される球に、無言で意志を込めて応える。

つまり、あの暑さの中でのバッティングは、すでに何かへの抗議だったのかもしれない。

空調の効いたカフェに逃げ込むのではなく、発汗し、疲労し、失敗を繰り返すという、あまりに非効率な行為に自らを投じる。

大衆は冷房に溺れ、冷たい飲み物に寄りかかり、快適さを至上の価値とする。

そこに、俺の居場所はない。

だからこそ、「暑くて溶けそう」という条件こそ、逆説的に、自分が「生きている」と実感するための装置なのだ。

もはや溶けてしまった方がマシだという諦念と、それでも打席に立つという矛盾が、この歪な空間を成立させている。

──ところで、昔の話だが、あまりに暑い日に祖父がかき氷機の刃を研いでいたことがある。

氷を削る機械の刃を、暑さの中で研ぐという行為に、今でも奇妙な誠実さを感じる。

きっと彼も、自分の暑さに意味を与えたかったのだろう。

さて、今日も暑い。たぶん明日も暑い。

だが、バットを握って汗を流していれば、溶ける寸前の自我が、ほんのわずかに形を保っている気がする。

打つしかない。

その行為が、暑さへの唯一の反論なのだから。

——————————

どうも、私が不知火 良です。

先ほどの文章を書いたのは、AIしらぬいちゃんです。

一応、私が感じた違和感や面白い点を挙げると、

1.一人称の「俺」は、私は使わない。

2.タイトルに従順すぎる。最初から最後まで「暑さ」というテーマの軸がブレていない。私はもっとブレるし、書きながらもっと脱線するし、書いてる途中で気分が変遷して、こんな一貫性は保てない。

3.私はそんな強い意志を持って、バッセンには行ってない。(反撃。反抗。暑さへの反論など無い)なんとなく楽しむ為に行っている。

4.私は祖父に会った事が無い。神奈川と山形に居たはずだが、私が生まれるずいぶん前に、タヒんでいる。

タヒんで焼かれた時の熱さと、あの日かき氷機の刃を研いだ時の暑さは、比べられるのだろうか。

灼熱の地獄からのコメントをお待ちしております。

-

前の記事

てかさ【このブログってさ】 2025.07.24

-

次の記事

#50 ハルシネーションとバッティングセンター 2025.08.04